Den

Wissenschaftern fiel auf, dass das menschliche Denkorgan visuelle Reize

weniger effizient verarbeitet, wenn sie zeitgleich mit dem Herzschlag

auftreten. «Wir sind nicht objektiv und wir sehen nicht alles, was auf

unsere Netzhaut trifft, wie eine Videokamera», liess sich Studienautor

Roy Salomon in der Mitteilung zitieren.

Das Herz beeinflusst, was wir sehen

Das

Gehirn entscheide, welche Informationen ins Bewusstsein dringen sollen.

«Aber überraschend ist, dass auch unser Herz beeinflusst, was wir

sehen», so Salomon weiter.

Die

Forschenden zeigten mehr als 150 Freiwilligen eine achteckige Form, die

auf einem Bildschirm aufblinkte. Wenn das Bild gleichzeitig mit dem

Herzschlag blinkte, hatten die Probanden mehr Mühe, die Form zu

erkennen.

Anschliessend

wiederholten die Wissenschafter das Experiment in einem Hirnscanner.

Blinkte die Form nicht im Rhythmus des Herzschlags, funktionierte eine

bestimmten Hirnregion, die sogenannte Inselrinde, normal, und die

Probanden hatten keine Probleme, die Form zu erkennen.

Leuchtete

das Bild im Takt mit dem Herzschlag auf, war die Inselrinde viel

weniger aktiv, und die Teilnehmenden waren sich der Form, die sie sahen,

weniger oder sogar gar nicht bewusst. Offenbar ist das die Kehrseite

davon, dass das Hirn die Wahrnehmung des Herzschlags unterdrückt: Wir

sind in diesem Moment auch weniger empfänglich für andere

Sinneseindrücke.

Sinnvoller Filter

Interne

Reize sollten nicht die Wahrnehmung äusserer Reize stören, sagte

Salomon. «Da unser Herz schon schlug, als sich unser Gehirn noch formte,

waren wir dem Herzschlag schon vom Beginn unserer Existenz an

ausgesetzt.» Es sei daher nicht überraschend, dass das Gehirn die

Wahrnehmung des Herzens grösstenteils unterdrücke.

Dass

diese Filterfunktion Sinn ergibt, zeigt sich auch, wenn sie nicht

richtig funktioniert. Sich des eigenen Herzschlags bewusst zu sein,

hänge mit einer Reihe psychologischer Probleme zusammen, schrieb die

EPFL.

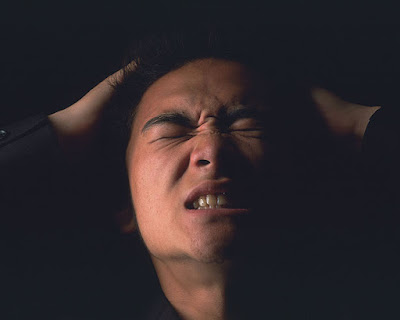

Beispielsweise nehmen

Patienten mit Angststörungen ihren Herzschlag viel deutlicher wahr als

andere. Aber auch Personen ohne solche Probleme können ihren Herzschlag

spüren, wenn sie zum Beispiel grosse Aufregung oder Angst erleben.

Ob

Angststörungen Ursache oder Folge einer defekten Filterfunktion sind,

sei indes nicht klar. «Wir wissen nur, dass wir uns meistens unseres

Herzschlags nicht bewusst sind und dass eine bestimmte Hirnregion dafür

zuständig ist, seine Wahrnehmung zu unterdrücken», so Salomon.

Nota. - Wir wissen, dass das Merken in zeitlichen Intervallen geschieht - der für uns selbstverständliche, aber unbegreifliche Unterschied von bewusst und unbewusst beruht darauf. Auch hier haben wir es mit ein Rhythmisierung des Für-wahr-Nehmens zu tun. Ist Rhythmus überhaupt eine Determinante unserer Geistigkeit? Verhalten sich unregelmäßige zu regelmäßigen Rhythmen u8ngefaähr so wie Dissonanzen zu Harmonien?

JE

Nota - Obige

Bilder gehören mir nicht, ich habe es im Internet gefunden. Wenn Sie der

Eigentümer sind und ihre Verwendung an dieser Stelle nicht wünschen,

bitte ich um Ihre Nachricht auf diesem Blog. JE