aus derStandard, 22. Februar 2018, 20:00

Dachten die Neandertaler bereits so wie wir?

Neu

datierte Höhlenmalereien in Spanien erstaunen Forscher: Unsere nächsten

Verwandten waren bereits Künstler und kommunizierten mit Symbolen

Leipzig/Wien – Es ist erst wenige Tage her, dass der US-Psychologe Richard Coss eine etwas gewagte Theorie darüber veröffentlichte, warum die Neandertaler ausstarben: Während der moderne Mensch sich schon früh als Künstler bewies und etwa in Frankreich vor weit mehr als 30.000 Jahren komplexe Höhlenmalereien hinterließ, hätten die Neandertaler keinerlei künstlerische Fähigkeiten gezeigt.

Dieses besondere Auge, das für die Herstellung der Kunst vonnöten gewesen sei, hätte dem modernen Menschen auch bei der Jagd mit Speeren geholfen, schreibt Coss im Fachblatt "Evolutionary Studies in Imaginative Culture". Und das sei im Vergleich zu den Neandertalern ein entscheidender Überlebensvorteil gewesen.

Höhlenkunst aus Spanien

Diese starke Behauptung war wohl etwas voreilig. Denn nun legt ein internationales Forscherteam um Dirk Hoffmann vom Leipziger Max-Planck-Institut für Evolutionäre Anthropologie in zwei Fachpublikationen mehrfache Beweise vor, dass Neandertaler sich sehr wohl künstlerisch betätigten und auch schon vor dem modernen Menschen Höhlenkunst schufen.

Hoffmann und seine Kollegen entdeckten in gleich drei spanischen Höhlen – in La Pasiega im nordspanischen Kantabrien, in Maltravieso in der Extremadura sowie im andalusischen Ardales – bildliche Darstellungen wie den Umriss einer Hand und geometrische Formen, die mindestens 64.000 Jahre alt sind und somit gut 20.000 Jahre vor Ankunft des Homo sapiens in Europa entstanden. Bisher hielten die meisten Forscher diese Kunstfertigkeit für eine exklusive Fähigkeit von Homo sapiens.

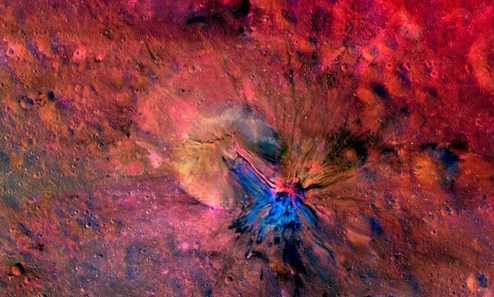

Stammt

aus Spanien, sieht aus wie ein Miró, ist aber etwas älter: Zumindest

die Leiter wurde vor 64.000 Jahren gezeichnet. Die Tiere könnten später

hinzugefügt worden sein.

Die Zeichnung im Originalkontext der Höhle La Pasiega.

Von den Tierbildern, geometrischen Zeichen und Umrissen von Händen konnten zwar nur die Handabdrücke und die geometrischen Linien mit der Uran-Thorium-Methode datiert werden, die das Alter von Karbonatkrusten auf den Farbpigmenten bestimmt. Die Tierdarstellungen könnten auch später entstanden sein, schreiben die Forscher im Fachmagazin "Science".

Symbolische Denkfähigkeit

In einer vierten Höhle fand eine ebenfalls von Hoffmann geleitete Gruppe zudem perforierte Muscheln und Farbpigmente, die 115.000 Jahre alt sind. Daraus folgern sie im Fachblatt "Science Advances", dass auch schon die Neandertaler über symbolisches Denken und eine Sprache verfügten.

Diese

perforierten Muscheln sind rund 120.000 Jahre alt und stammen aus der

Cueva de los Aviones

Die neuen Funde liefern damit neuen Stoff für die alte Debatte, ob Neandertaler ähnlich dachten und kommunizierten wie moderne Menschen. Das Rätsel, warum sie dennoch ausstarben, wird hingegen eher größer.

Originalpublikationen

- Evolutionary Studies in Imaginative Culture: "Drawings of Representational Images by Upper Paleolithic Humans and their Absence in Neanderthals Might Reflect Historical Differences in Hunting Wary Game"

- Science: "U-Th dating of carbonate crustsreveals Neandertal origin of Iberiancave art"

- Science Advances: "Symbolic use of marine shells and mineral pigments by Iberian Neandertals 115,000 years ago"