Tiersprache: Gibt es einen Universalcode?

Wir erkennen Erregung selbst bei Reptilien, Fröschen oder Vögeln

Wir verstehen Tiere besser als wir glauben: Ein Experiment belegt, dass der Mensch instinktiv die Emotionen von ganz verschiedenen Tierarten erkennen kann. Tonhöhe und Klang der Tierstimmen verraten uns, ob Frosch, Hund oder Vogel entspannt oder aufgeregt sind. Dies könnte darauf hindeuten, dass es unter den Landwirbeltieren eine Art Universalcode für den Ausdruck von Gefühlen gibt, wie die Forscher berichten.

Ob unser Hund traurig, entspannt oder glücklich ist, erkennen wir sofort – und umgekehrt kann auch er an unserer Stimme ablesen, wie wir uns fühlen. Auch mit Affen, Pferden, Katzen und anderen Säugetieren klappt die Kommunikation oft ganz gut, zumindest was das Grundgefühl angeht.

Instinktives Verständnis?

Aber wie sieht dies mit Tieren aus, die nicht so eng mit uns verwandt

sind, wie den Echsen, Fröschen oder Vögeln? "Vor mehr als einem

Jahrhundert stellte Charles Darwin die Hypothese auf, dass der

stimmliche Ausdruck von Emotionen bis auf unsere frühesten landlebenden

Vorfahren zurückgeht", erklären Piera Filippi von der Freien Universität

Brüssel und ihre Kollegen.

Das jedoch würde bedeuten, dass alle Wirbeltiere über eine Art

Universalcode verfügen: Instinktiv erkennen sie über alle Artgrenzen

hinweg, welche Emotionen ein anderes Tier mit seinen Lauten gerade

ausdrückt. Ob dies stimmt, haben die Forscher nun überprüft. Dafür

spielten sie 75 Probanden Tonaufnahmen von Schweinen, Berberaffen,

Elefanten, Pandas, Fröschen, Alligatoren, Raben und Meisen vor.

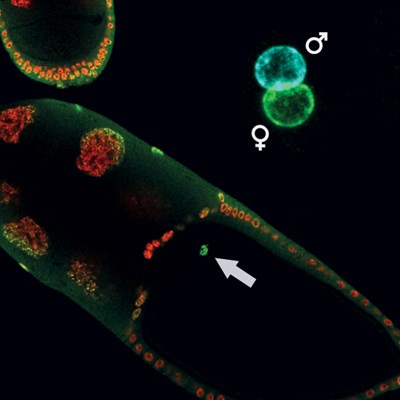

Ob dieser Baumfrosch erregt ist oder nicht, erkannten die Probanden sogar zu 90 Prozent korrekt.

Die

Laute stammten von Tieren in entspannter, neutraler Stimmung oder in

Erregung wie Angst oder Wut. Die menschlichen Probanden sollten angeben,

wie hoch der Grad der Erregung bei den gehörten Lauten war.

Hohe Trefferquote

Das Ergebnis: Die Probanden schätzten den emotionalen Gehalt bei fast

allen Lauten korrekt ein – und dies unabhängig davon, wie eng verwandt

die Tierart mit uns ist. Bei Panda und Baumfrosch lagen sie in gut 90

Prozent der Fälle richtig, bei Alligator, Elefant und Meise in mehr als

80 Prozent. Die Laute von Rabe, Schwein und Berberaffe erreichten mehr

als 60 Prozent Treffer.

"Damit war die Trefferquote für alle Arten signifikant höher als der

Zufall", konstatieren Filippi und ihre Kollegen. Nähere Analysen

zeigten, dass sich die Emotion in den Lauten vor allem in zwei Merkmalen

verrät: einem erhöhten Grundton der Laute und der Lage des Mittelpunkts

des Klangspektrums.

Ob ein Alligator entspannt ist oder erregt, erkannten Probanden allein an seinen Lauten zu 87 Prozet richtig.

Ein universeller Code?

"Das belegt, dass Menschen dazu fähig sind, eine erregte Stimmung in den

Lauten von Tierarten aller Klassen von Landwirbeltieren zu erkennen."

Da die Probanden aus dem deutschen, englischen und chinesischen

Sprachraum stammten, halten die Forscher dies zudem für eine

grundlegende menschliche Fähigkeit.

Darwin könnte demnach mit seiner Hypothese durchaus richtig liegen. Nach

Ansicht von Filippi und ihren Kollegen spricht ihr Ergebnis dafür, dass

es im Tierreich tatsächlich eine Art Universalcode für den stimmlichen

Ausdruck von Emotionen geben könnte. Die Fähigkeit, diesen

"Gefühlscode" zu entschlüsseln, reicht dann womöglich tief in unsere

evolutionäre Vergangenheit zurück. (Proceedings of the Royal Society B –

Biological Sciences, 2017; doi: 10.1098/rspb.2017.0990)

(Ruhr-Universität Bochum, 28.07.2017 - NPO)